ある少年の罪の告白と、それをめぐる先生の愛にあふれた対応が描かれる『一房の葡萄』。

今回は、有島武郎『一房の葡萄』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!

Contents

『一房の葡萄』の作品概要

| 著者 | 有島武郎(ありしま たけお) |

|---|---|

| 発表年 | 1920年 |

| 発表形態 | 雑誌掲載 |

| ジャンル | 短編小説 |

| テーマ | 愛の力 |

『一房の葡萄』は、1920年に児童雑誌『赤い鳥』(8月号)で発表された有島武郎の短編小説です。ある罪を犯した少年が、教師の言葉でそれと向き合う様子が描かれています。Kindle版は無料¥0で読むことができます。

軽井沢の複合レジャー施設「タリアセン」には、「一房の葡萄」というカフェがあります。有島武郎の別荘だった「浄月庵」の1階がカフェとして開放されているので、有島作品を持っていくと良いかもしれません。

著者:有島武郎について

- 1878年東京生まれ

- 札幌農学校卒業

- 「白樺」の同人に参加

- 女性記者と軽井沢の別荘で心中

有島武郎は、1878年生まれ東京都出身の作家です。父親が明治維新後の新体制で大蔵省(現在の財務省)に入ったおかげで、裕福な暮らしをしました。

札幌農学校を卒業後、志賀直哉(しが なおや)や武者小路実篤(むしゃのこうじ さねあつ)と雑誌「白樺」の同人に参加し、白樺派の作家として活動し始めます。

そのあと社会主義運動が盛んになると、自身が下層階級でなく資産階級であることに悩みます。その後、不倫関係にあった婦人公論の女性記者と、軽井沢の別荘で心中しました。

『一房の葡萄』のあらすじ

横浜に住んでいる僕は、絵を描くことが好きな少年です。学校の行き帰りには海岸の美しい景色を見て、家に帰ってからそれを絵に描いていました。しかし、僕が持っている絵具では、その景色の美しさを完璧に再現することはできません。

そんなとき、僕はクラスメイトのジムが持っている上質な絵の具のことを思い出しました。僕はジムの絵の具が欲しくてたまらなくなってしまい、ついに休み時間にジムの絵の具を盗んでしまいます。

ところが、それはすぐにバレてしまい、僕はクラスメイトによって先生のもとに連れて行かれてしまいます。僕は、大好きな先生に自分の行いを知られて泣き出してしまいました。そこで、先生は僕に意外な言葉をかけるのでした。

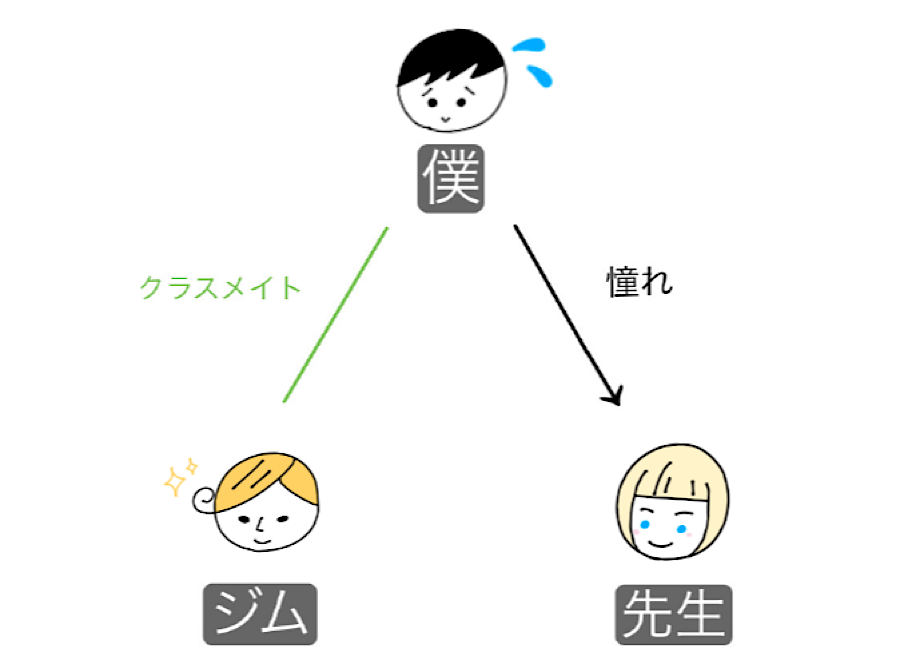

登場人物紹介

僕

絵を描くことが好きな少年。心も体も弱い内向的な性格で、あまり友達がいない。

ジム

僕と同じクラスの少年。僕より2歳くらい年上で、背の高い西洋人。

先生

若い女の先生。僕があこがれる存在。

『一房の葡萄』の内容

この先、有島武郎『一房の葡萄』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。

一言で言うと

罪の告白・大きな愛

ジムの絵の具

「僕」は絵を描くことが好きな少年です。横浜の山の手に住んでいる僕は、西洋人に囲まれて暮らしています。

僕はよく、真っ青な海に軍艦や商船が浮かぶ鮮やかな光景を、家に帰って絵に描こうとしました。しかし、僕が持っている絵の具では見た光景を完璧に再現することはできません。

僕はふと、友人のジムが持っている絵の具を思い出しました。それは外国からやって来た上等なもので、木の箱に入っていました。僕は、その絵の具が欲しくてたまらなくなりました。

欲望

数日経っても、僕が「ジムの絵の具が欲しい」と思う気持ちは収まりません。僕は落ち着かず、気分も沈んでしまいます。

学校で昼食を食べた後、僕は暗い気持ちのまま1人で教室に向かいました。自分の席に座りながらも、目はジムの机の方を向いています。僕は、ジムの机の中に入っているであろう絵の具のことを思います。

そのとき、休み時間の終わりを告げる鐘が鳴りました。僕は、頭の中が冷たくなるのを感じながら、ジムの机の中の木箱から絵の具を2本取り出し、自分のポケットに入れてしまいました。

告発

先生の話が終わって先生が教室を出たとき、僕はクラスで一番大きくて優秀な生徒に呼び止められます。僕を運動場の隅に連れて行ったその生徒は、「君はジムの絵具を持っているだろう。ここに出し給え」と言いました。

僕が「そんなもの、持ってやしない」と反発すると、数人の友人とそばにやってきたジムが「昼休みの前まではあったのに、昼休みが終わったら絵具が2つなくなっていた。休みの時間に教室にいたのは君だけじゃないか」と言いました。

そして別の生徒が、僕のポケットに手を入れて絵の具を取り出します。僕は、彼らに先生のもとに連れて行かれてしまいました。

先生の部屋に入った優秀な生徒は、先生に僕がやったことを告げます。大好きな先生に自分の行いを知られてしまった僕は、涙を流しました。

すると、先生は他の生徒を教室に帰し、僕に「あなたは自分のしたことをいやなことだったと思っていますか」と聞きます。僕が反省していることをくみ取った先生は、2階の窓まで伸びた葡萄のつるから一房の葡萄を取り、僕のひざに置きました。

そして次の授業には出なくていいと言い、先生は部屋から出て行きました。

赦(ゆる)し

授業から戻ってきた先生は、「明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ」と僕に言います。

次の日、僕は学校に行く気になれませんでしたが、先生のことを思って学校に行きました。すると、ジムが笑顔で僕に駆け寄って来て、2人は一緒に先生のところに向かいます。

先生はジムに「よく私の言ったことがわかってくれましたね」と告げ、僕とジムに「2人は今からいいお友達になればそれでいいんです」言いました。

そして、先生は窓の外の粉をふいた葡萄をもいで、真っ白な左手に乗せて2つに切り、僕とジムに渡します。

僕は、真っ白な手と葡萄の粒の美しさを今でも思い出すことができます。今は先生の所在が分かりませんが、それでも先生を想う気持ちは変わりません。

『一房の葡萄』の解説

なぜジムの絵の具が欲しいのか

「僕」は、ジムの絵の具が「欲しいから」盗みました。僕の欲望が、衝動的に僕に盗みを働かせたと言うこともできます。しかし、多くの西洋人が住む山の手に住んでいる僕が経済的に困窮していたとは考えられません。

実際、両親にねだれば買ってもらえたはずですが、「僕はなんだか臆病になってパパにもママにも買って下さいと願う気になれな」かったので、盗んでしまったのです。

ここでは、なぜ裕福な家庭の僕が、ジムの絵の具を手に入れることに固執したのかを考えます。

除外された「僕」

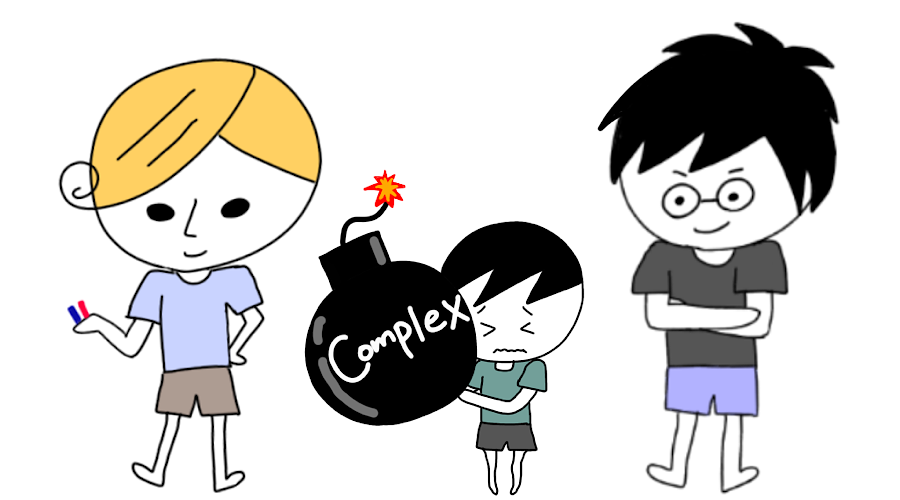

1997年に発表された関礼子(せきれいこ)氏の論文では、「僕」の「異分子性」について触れられていました。

僕が通っているのは、「西洋人ばかり住んでいる町」の「教師は西洋人ばかり」という学校です。西洋人が多数派の山の手の街では、日本人の僕の方が異分子とみなされます。

また、僕は「あんまり人からは、かわいがられなかったし、友達もない方」とあり、クラスでは孤立した存在であることがうかがえます。

さらに、僕は「体も心も弱い子」で「臆病者」でした。か弱い僕からすると、ジムは「見上げるように大きい子」で、僕のことを告げ口した生徒も「級で一番大き」く、成績優秀の子供です。

これらのことから、僕は「日本人」「小柄」「臆病」というコンプレックスを抱いていたことが分かります。

谷崎潤一郎も、自身の作品で大柄な西洋人女性をよく登場させます。これは、小柄で貧弱な少年だった谷崎が、背が高くて立派な体格をしている西洋人に対して、強いコンプレックスとその裏返しのあこがれを抱いたことが関係しています。

これと同じ原理で、僕はコンプレックスと西洋人へのあこがれを同時に抱いていたと言うことができます。孤立していた僕は、大きくて立派な西洋人の仲間に入りたいと思っていたのです。

既にあるグループに入るときは、何かしらのアクションを起こす必要があります。学園ドラマの場合は、ケンカで相手に力を見せつけた後に仲間に入るという流れがありますが、僕の盗みはこれに似た「反逆」や「対抗」です。

西洋人にあこがれ、その仲間に入りたいという僕の望みが、盗みという行為に表れました。だからこそ、盗む対象は日本人ではなく西洋人の持ち物でなくてはならなかったのです。

①中村三春「<他者>としてのこども : 「一房の葡萄」の再審のために」(『日本文学』39(11), 21-30, 1990年 日本文学協会)

②関礼子「教室空間の政治学 : 『一房の葡萄』・『小さな王国』を中心に(『日本文学』46(1), 34-44, 1997年 日本文学協会)

『一房の葡萄』の感想

僕の初恋の物語

『一房の葡萄』は、先生が声を荒げたり暴力をふるうことなく、生徒を諭す様子が描かれているため、「愛の力」がテーマだとすることが多いです。ここであえて別の解釈をするなら、「僕の初恋の物語」とも読めるのではないかと思いました。

先生は髪の毛を「撫であげ」たり、「一寸首をかしげ」て合図をしたという語りがあります。そこからは女性的な優美さを感じることができ、「僕」が先生を女性として意識していたことがうかがえます。

さらに、先生の手の描写が多いのも特徴的です。「真白い左の手」「大理石のような白い美しい手」など、先生の手の白さは強調されます(この白さ強調や山の手という街の特性を考えた時、先生は西洋人であると考えられます)。

「先生は少しの間なんとも言わずに、僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたが、」という語りがありますが、ここから僕が先生の視線の先にある手を見ており、その美しさに見とれていることが読み取れます。

僕は先生に罪の告白をしたときに泣いてしまいましたが、そのときに僕を包み込む聖母のような優しさも魅力的です。

僕は「あんまり人からは、かわいがられなかった」という記述がありますが、ここから僕が愛に飢えていた可能性を指摘できるので、やはり先生の包容力に惹かれたというのは一理あると思います。

また、文中ではあまり述べられていませんが、先生は時代の先端を行く女性だったのかもしれません。

「女の癖に男のように首の所でぶつりと切った髪の毛」とありますが、当時の女性は長い髪が一般的だったため、短い髪を持つ女性は珍しく、モードで時代を先どった存在です。そのようなかっこよさ、スタイリッシュさも先生の素敵なところです。

また先生は、「極東に出稼ぎにやってきた西洋人女性」という点で少数派です。

前項で参考にした②の関氏の論文では、「日本人ということで山の手でマイノリティの僕が、同じくマイノリティの先生に特別な感情を抱いた」ということが指摘されていました。このマイノリティという性質も、僕が先生に惹かれた理由の一つだと考えられます。

粉をふく葡萄

『一房の葡萄』を読んでひそかに驚いたのは、葡萄が「粉がふいた」と形容されていたことです。

ゼリーや飴できらきらにコーティングされた葡萄を見ることが多くなったので、言われてみて「そういえば加工前の葡萄は白くてカサカサしてたな」と思いました。

さらに最後には「葡萄の房は紫色に色づいて美しく粉をふきますけれども、」とあり、粉をふいた様子が「美しい」とされていました。

この粉は葡萄の脂質が固まったもので、果実を守ったり蒸発を防ぐ役割を果たすそうです。粉は乾いた印象を与えるので、どちらかというとマイナスポイントというか、この粉について特筆する必要はないと思っていました。

しかし、有島は粉のことまで含めて葡萄を表現し、さらにそれを美しいとみなしました。たしかに、大理石のような手で包まれた粉をふいた素朴な葡萄は、感性を揺さぶるものなのかもしれません。

『一房の葡萄』を読んだ印象は、「視覚的で色鮮やかな小説」というものでした。見たものをそのまま表現する作家の観察力は、やはり鋭いのだと実感しました。

最後に

今回は、有島武郎『一房の葡萄』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。

「海の藍色」「白い帆前船に塗ってある洋紅色」「飴色の木箱」「紫色の葡萄」など、『一房の葡萄』は色彩に富んだ絵画のような小説です。ぜひ読んでみて下さい!

↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。