新感覚派作家・横光利一(よこみつ りいち)のデビュー作です。教科書で読んだことがある人も多いのではないでしょうか?

今回は、横光利一『蠅』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!

Contents

『蠅』の作品概要

| 著者 | 横光利一(よこみつ りいち) |

|---|---|

| 発表年 | 1923年 |

| 発表形態 | 雑誌掲載 |

| ジャンル | 短編小説 |

| テーマ | 思い上がった人間への制裁 |

『蠅』は、1923年に文芸雑誌『文藝春秋』(5月号)で発表された横光利一の短編小説です。

蠅の視点で物語が描かれるところが特徴的な小説です。「人間が一番上の生き物だ」という考えに対抗し、人間の価値を下げる擬人法などを積極的に用いた新感覚派に、横光が属していることが関係しています。

著者:横光利一について

- 1898年福島県生まれ

- 新感覚派を代表する作家

- 代表作は、『日輪』『蠅』『頭ならびに腹』『機械』

- 擬人法などを使った奇抜で新しい文体を用いた

横光利一は、1898年生まれ福島県出身の小説家です。菊池寛(きくち かん)を介して川端康成と出会い、2人は生涯に渡る師友となり、新感覚派の作家として活躍しました。

『日輪』と『蠅』を同時に発表したことで文壇の注目を浴び、『機械』が小林秀雄(こばやし ひでお)に絶賛され、次第に志賀直哉と並んで「小説の神様」と称されるようになります。

戦後は、戦争協力を非難されて評価を失墜させることとなりました。死後、徐々に横光の作品は再評価されるようになりました。

『蠅』のあらすじ

真夏の宿場には、馬車に乗るために乗客が集まって来ます。蠅は、馬の背中をよじ登っていました。しかし、いつまで経っても馬車は出ません。死にかけている息子のもとに一刻も早く駆け付けたい女性が、馭者(ぎょしゃ。馬を走らせる人)に泣きつきます。

やっと馬車が走り出し、蠅も馬車の屋根に止まってついて行きました。そして、人間たちの悲惨な最期を目にするのです。

登場人物紹介

蠅

馬車の屋根に乗り、人間たちを見つめる。

『蠅』の内容

この先、横光利一『蠅』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。

一言で言うと

哀れな人間と自由な蠅

真夏の宿場にて

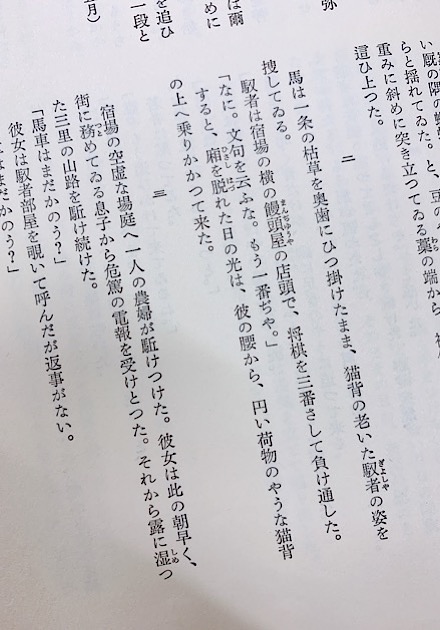

真夏の宿場(街道の要所にあり、旅行者の宿泊施設や馬車の乗り継ぎのための設備を持った施設のこと)では、眼の大きな一匹の蠅が、馬の背中を上っていました。馭者は、饅頭屋の店頭で将棋を打つのに夢中です。

真夏の宿場(街道の要所にあり、旅行者の宿泊施設や馬車の乗り継ぎのための設備を持った施設のこと)では、眼の大きな一匹の蠅が、馬の背中を上っていました。馭者は、饅頭屋の店頭で将棋を打つのに夢中です。

ぞくぞくと集まる人々

そこに、農婦がやってきて、「息子が死にかけている。馬車はまだ出ないのか?」と泣きながら言いました。馭者は、そんな農婦をよそに将棋に興じます。

そこに、農婦がやってきて、「息子が死にかけている。馬車はまだ出ないのか?」と泣きながら言いました。馭者は、そんな農婦をよそに将棋に興じます。

次に、宿場に向かう娘と若者が登場します。娘は「知れたらどうしよう」となにやら不安そうにしています。彼らは何かに追われているようです。

母親と母親に手を引かれた男の子が宿場に入って来ました。そして、未来に希望を抱いている田舎紳士(紳士のなりをしているが、どこか洗練されていない男性のこと)もやってきました。

馬車が出ない理由

農婦は、依然として馬車を出さない馭者に「まだ出ませんか?街に着くのは正午になりますか?」と言います。馭者は、農婦を無視して饅頭屋の主婦に「饅頭はまだ蒸しあがらないのか」と聞きます。

農婦は、依然として馬車を出さない馭者に「まだ出ませんか?街に着くのは正午になりますか?」と言います。馭者は、農婦を無視して饅頭屋の主婦に「饅頭はまだ蒸しあがらないのか」と聞きます。

馭者は潔癖症なので、誰も手を付けていない蒸したての饅頭に、最初に手を付けることを最高の喜びとしていたのです。ようやく蒸しあがった饅頭を手に入れた馭者は、ついに馬車を走らせました。

人間の落ち度

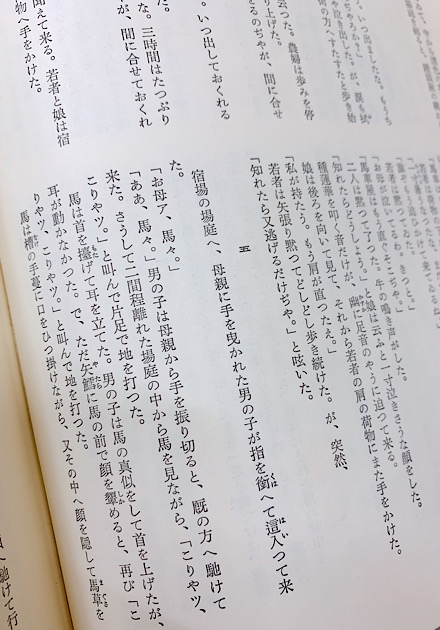

馬の背中に乗っていた蠅は、馬が走りだすと馬車の屋根に止まりました。馬車の中では、田舎紳士が自らの知見を披露して、全員を物知りに仕立て上げていました。農婦は「着くのは正午になりますか?」と問い続けています。

そのうち、馬車が止まってしまいました。饅頭をたらふく食べた馭者が寝てしまったのです。眼の大きな蠅が、梨畑を見て、崖を仰ぎ、激流を見下して、馬車がきしむ音を聞いても、馭者は依然として眠り続けました。

馬車の悲劇

馬車は、崖の頂点に差し掛かります。曲がり角で車輪が一つ道から外れたその瞬間、馬車は崖の下に落ちていきました。蠅は飛び上がって、落ちていく馬の腹を見ました。それを見届けた蠅は、悠々と大空に飛び立っていきました。

馬車は、崖の頂点に差し掛かります。曲がり角で車輪が一つ道から外れたその瞬間、馬車は崖の下に落ちていきました。蠅は飛び上がって、落ちていく馬の腹を見ました。それを見届けた蠅は、悠々と大空に飛び立っていきました。

『蠅』の解説

横光利一が描く少年

横光利一の初期の作品では、少年が特権的に描かれることが多いです。常識や固定観念に侵されていない柔軟な思考で、未来を切り開いていく人物として描かれます。

今回も、母親に手を引かれた少年がそのように機能するかと思われました。馬車の狭い空間の中で、大人たちが田舎紳士の話に夢中になっている間、男の子だけが「その生々した眼で」外の世界を見ています。

母親は、「お母ア、梨々」と外に注意を促そうとする男の子を「ああ、梨々」と軽く流します。そこで母親が馬車の異変に気づけば、人間は助かったかもしれません。

今回の男の子は、未来を切り開く余地を閉ざされた人物として描かれています。

映画の影響

『蠅』は、10のフラグメント(断片)から成り立っていると言われます。なぜ章ではなく断片と言うのかというと、一つ一つがコンパクトに独立した「シーン」で、それらの間に連続性があまり感じられないからです。

これには、映画の影響を強く受けていることが関係しています。1899年頃に活動写真(無声映画にナレーションをつけたもの)が日本にやって来ました。新しい芸術としての映画は、人々を虜にしました。

当時の映画は技術があまり発展していなかったこともあって、シーンとシーンの間は滑らかに繋がっておらず、パッパッと切り替わるぶつ切りの状態だったようです。

そのため、当時の映画の手法を参考にした『蠅』も、場面同士の繋がりがあまりなく、分かれているという特徴があるのです。

真夏の宿場は空虚であった。ただ眼の大きな一疋の蠅⑴だけは、薄暗い厩の隅の蜘蛛の巣にひっかかると、後肢で網を跳ねつつ暫くぶらぶらと揺れていた。と、豆のようにぼたりと落ちた⑵。そうして、馬糞の重みに斜めに突き立っている藁の端から、裸体にされた馬の背中まで這い上った⑶。

視点の移り変わりにも、映画の影響を見ることができます。⑴では、蠅が「眼が大きい」ことを確認するには相当蠅に近寄らなくてはならないので、拡大されている事が分かります。

⑵では蠅が「豆のように」見えているので、かなり縮小されています。⑶では、「馬の背中に這い上った」蠅を見るので、再び視点がぐっと拡大されます。

このズーム・ズームアウトの描き方は、これまでの小説にはありませんでした。映画の技術を小説に取り入れたこの斬新な手法は、後の小説にも大きな影響を与え、今では当たり前に使われるものになっています。

『蠅』の感想

「眼の大きな」一匹の蠅

蠅は、小説の中で「眼の大きな」としきりに形容されていました。私はそれが気になったので、そこに注意しながら読み進めました。そして、これは蠅の視野の広さを表しているのではないかという結論にたどり着きました。

馬車という小さい箱の中で、人間たちは田舎紳士によって膨大な知識を得ました。その間に、蠅は梨畑を眺め、断崖を仰ぎ、激流を見下し、馬車がきしむ音を聞きました。

そして馬(人間と同じ哺乳類)は、暴れないように目隠しをされていて、物理的に視界を狭められています。

私はここに、蠅と人間の視野の比較を読み取りました。人間は、知識だけを蓄えて頭でっかちになり、外に目を向けなかったせいで墜落しました。一方で、馬車を離れて外の世界を見た蠅は、馬車の異変に気付きます。

そして馬車が墜落するのを見送った後、「悠々と青空の中」へ飛んでいきました。害虫として人間に煙たがられる存在の蠅が、人間よりも生き生きと描かれています。これは、人間至上主義を打ち壊す役割を果たしているのだと思いました。

数としての死

瞬間、蠅は飛び上った。と、車体と一緒に崖の下へ墜落して行く放埒な馬の腹が眼についた。そうして、人馬の悲鳴が高く一声発せられると、河原の上では、圧し重なった人と馬と板片との塊りが、沈黙したまま動かなかった。

引用した部分は、馬車が落ちていくところです。人が無残な死に方をしているというのに、非常に簡潔に書かれています。

人間と蠅の立場を逆にしてみると、このシーンは何の疑問を持たずに読むことができます。私は、害虫が死んでも何とも思いません。蚊が飛んでいれば殺すし、蠅がいれば潰します。

可哀想などとは思わずに、当然のことのようにしている動作かもしれません。しかしそれは、蠅にとっても同じことなのです。

私はこの部分を読んで「未来ある人たちと馬が死んだ」と思いましたが、蠅は「8匹の哺乳類が死んだ」くらいにしか思っていないのかもしれません。

「人間が虫の命をちっぽけだと思っているように、虫もまた人間の命をちっぽけだと思っている。つまり、見る人から見れば人間は絶対ではない」という風に、自分たちを高等な動物だと考える人間をけん制するメッセージのようにも受け取れました。

以上より、私は『蠅』の主題は「思い上がった人間への制裁」だと考えました。

『蠅』の論文検索

以下のリンクから、『蠅』の論文を検索することができます。

最後に

今回は、横光利一『蠅』のあらすじと内容解説、感想をご紹介しました。

『蠅』は、一筆書きの人物しか描かれないので、ここにエンターテインメントのような面白さを見出すのは難しいです。

しかし、「人間が絶対じゃない」という新感覚派の雰囲気を感じたり、映画の観点から見てみると、さまざまな読み方ができる小説だと思います。ぜひ読んでみて下さい!

↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。