惚れやすく、尽くすタイプの女性が語り手の『灯籠』。

今回は、太宰治『灯籠』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!

Contents

『灯籠』の作品概要

| 著者 | 太宰治(だざい おさむ) |

|---|---|

| 発表年 | 1937年 |

| 発表形態 | 雑誌掲載 |

| ジャンル | 短編小説 |

| テーマ | 希望の光 |

『灯籠』は、1937年10月に文芸雑誌『若草』で発表された太宰治の短編小説です。女性の独白体は太宰の代名詞ですが、『灯籠』はその形式で書かれた第一作目にあたる小説として評価されています。

『灯籠』には、憂うつな人生の中に「静かなよろこび」を見出す女性が描かれています。Kindle版は無料¥0で読むことができます。

著者:太宰治について

- 無頼(ぶらい)派の作家

- 青森の大地主の家に生まれた

- マルキシズムの運動に参加するも挫折

- 自殺を3度失敗

太宰治は、坂口安吾(さかぐち あんご)、伊藤整(いとう せい)と同じ「無頼派」に属する作家です。前期・中期・後期で作風が異なり、特に中期の自由で明るい雰囲気は、前期・後期とは一線を画しています。

青森の地主の家に生まれましたが、農民から搾取した金で生活をすることに罪悪感を覚えます。そして、大学生の時にマルキシズムの運動に参加するも挫折し、最初の自殺を図りました。この自殺を入れて、太宰は人生で3回自殺を失敗しています。

そして、『グッド・バイ』を書きかけたまま、1948年に愛人と入水自殺をして亡くなりました。

『灯籠』のあらすじ

さき子は、結婚せずに両親と暮らす24歳の女性です。彼女は水野という学生と出会い、彼のためにある罪を犯してしまいます。尽くしてしまいがちな女性・さき子が、行き詰まった人生の突破口を開いていく物語です。

さき子は、結婚せずに両親と暮らす24歳の女性です。彼女は水野という学生と出会い、彼のためにある罪を犯してしまいます。尽くしてしまいがちな女性・さき子が、行き詰まった人生の突破口を開いていく物語です。

登場人物紹介

さき子

貧しい下駄屋の一人娘。24歳の独身。

水野(みずの)さん

商業学校に通う19歳の学生。さき子と眼科の待合室で出会う。

『灯籠』の内容

この先、太宰治『灯籠』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。

一言で言うと

陰った人生の一抹(いちまつ)の希望

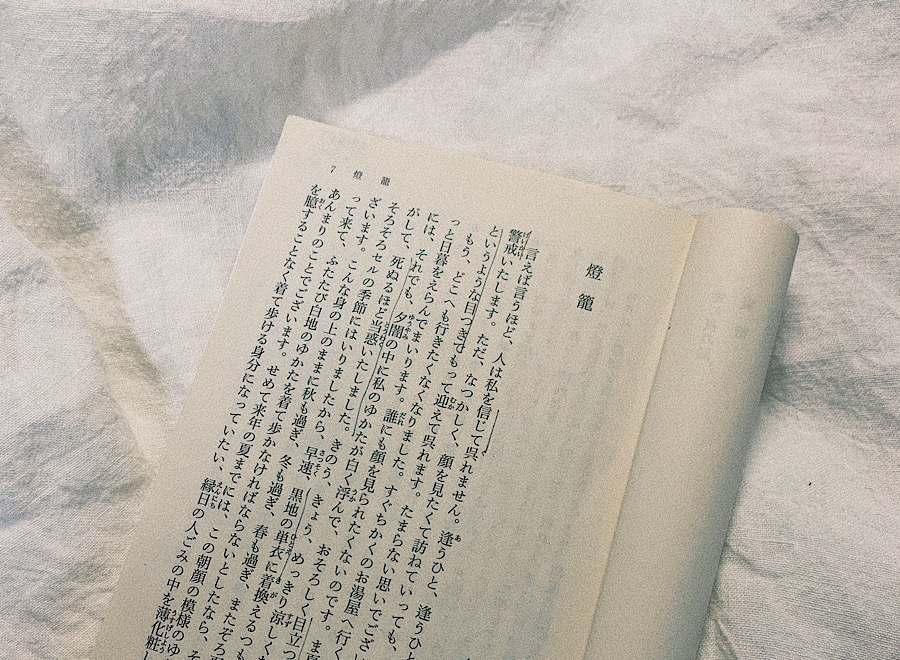

罪の告白

さき子は、周囲の人から向けられる疑いや警戒の目に心を痛めています。それは、さき子が盗みをしてしまったからでした。

さき子は、周囲の人から向けられる疑いや警戒の目に心を痛めています。それは、さき子が盗みをしてしまったからでした。

ある年の春、さき子は水野という学生と出会いました。水野は幼い頃に両親を亡くした青年です。そんな気の毒な境遇への同情もあり、さき子は水野に惹かれました。

話を聞くと、水野は友人と夏に海へ行く約束をしているのだと言います。しかし、水野は経済的な理由で水着を用意できないため、浮かない顔をしています。その夜、さき子は町の商店で海パンを盗んでしまいました。

問わず語り

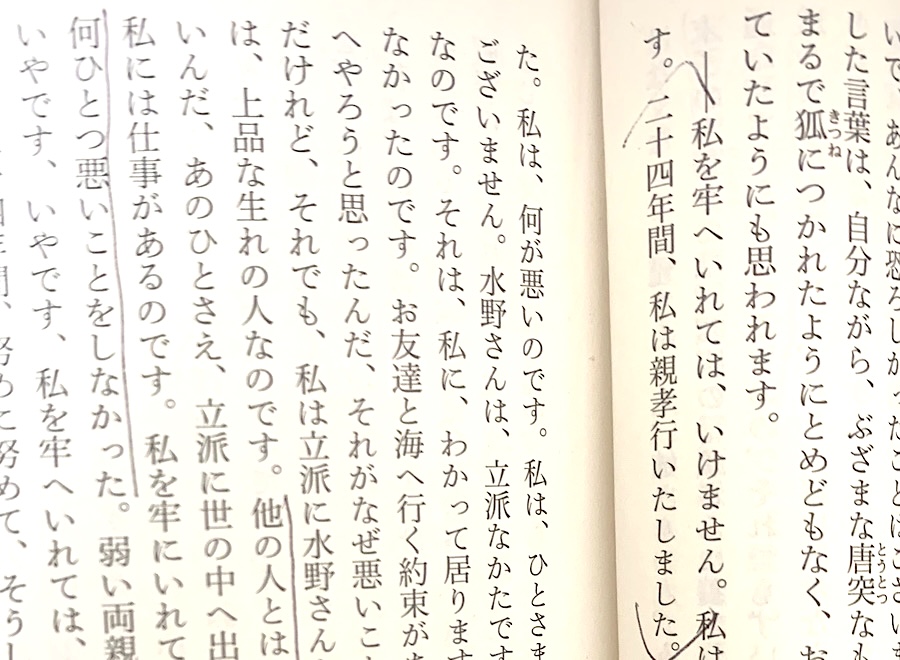

交番に連れて行かれたさき子は、牢屋に入りたくない一心で必死に弁解をします。さき子は、自分が24年間親孝行をしてきたことや、水野の恵まれない境遇などを警官に語ります。

交番に連れて行かれたさき子は、牢屋に入りたくない一心で必死に弁解をします。さき子は、自分が24年間親孝行をしてきたことや、水野の恵まれない境遇などを警官に語ります。

笑いながら話したさき子は精神病患者とみなされ、釈放されました。

私たち親子は、美しい。

その後、さき子は水野から手紙を受けます。そこには、「僕はさき子さんを信用しているが、さき子には教育が足りない。犯した罪を償ってください」ということが記されていました。

その後、さき子は水野から手紙を受けます。そこには、「僕はさき子さんを信用しているが、さき子には教育が足りない。犯した罪を償ってください」ということが記されていました。

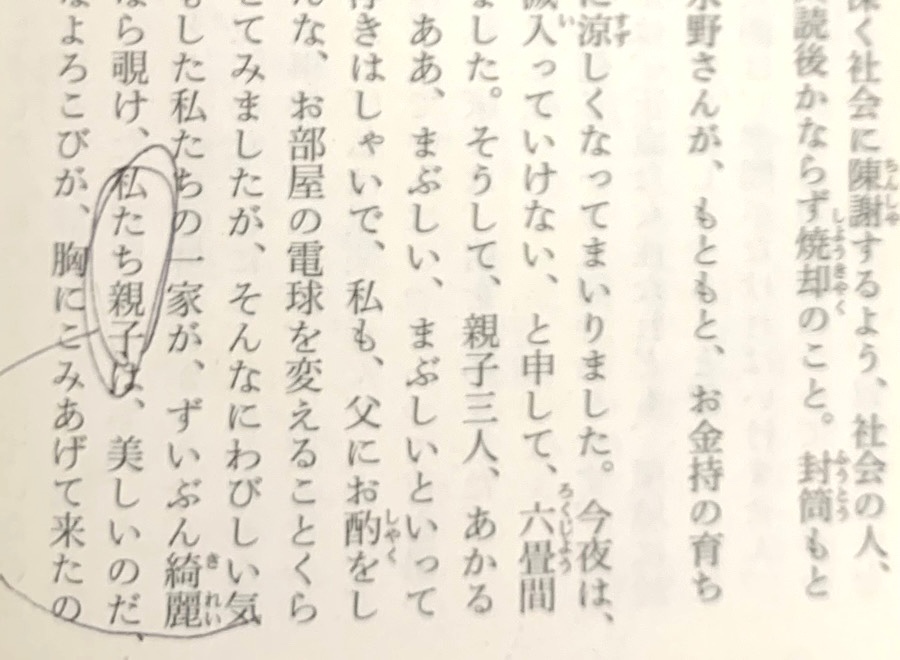

夏が過ぎて涼しくなったころ、さき子の父親は居間の電球を明るいものに取り換えます。親子3人はその明るさに喜びました。さき子には、そんな電燈に照らされた家族が綺麗で美しいもののように思われました。

『灯籠』の解説

アイデンティティ迷子

さき子を語る上でキーワードになるのは、「出自のあいまいさ」です。

さき子の母は、もともと町の権力者である地主のめかけでしたが、父と駆け落ちしたのちにさき子を産みました。しかし、さき子の顔は地主にも父にも似ていません。つまり、さき子の本当の父親は誰か分からないのです。

さき子は、「それでも、私は、私の父をうらんでいません。母をもうらんで居おりませぬ。私は、父の実の子です。誰がなんと言おうと、私は、それを信じて居ります」と言っています。

このさき子の断固とした口調は、「父が本当の父親だ」と自分に言い聞かせているようにも受け取れます。

このことから、さき子は自身の出自の不確かさにコンプレックスを抱いていることが読み取れます。自身の生まれについて正確なことが分からないということは、「自分が何者か分からない=アイデンティティが不安定な状態」と言えます。

以下では、さき子のそんな不安定な性質と、彼女の依存しやすい体質の関係を考えます。

親孝行娘

『灯籠』では、「私は、両親のためには、どんな苦しい淋しいことにでも、堪え忍んでゆこうと思っていました」「24年間、私は親孝行いたしました」という言葉からも分かるように、さき子の両親を思う気持ちの強さが強調されています。

このことについて、①の米田論ではさき子が依存する対象を両親に求めた可能性が指摘されていました。

つまり、アイデンティティ迷子のさき子は、自分を必要としてくれる人を探しており、「親孝行をする良い娘」として両親に認められたかったのではないかということです。

惚れっぽく献身的

さき子は惚れやすい性格で、さらに何かと尽くすタイプです。

前者は、さき子が眼科の待合室で水野に一目ぼれすることや、盗みを働いたあとに連れて行かれた交番の警官にたいして、「私は、ふっとそのおまわりさんを好きに思いました」という感想を抱いていることから分かります。

後者は、さき子が「孝行」という言葉をよく使うことや、出会って間もない水野のために自分の手を汚してしまうことから読み取れます。

さき子は水着を盗んだ理由について、「私は、あのおかたに恥をかかせたくなかったのです」と話しており、ここからもさき子がいかに水野に夢中だったかが分かります。

このようにさき子が何かに依存しやすいのは、やはり彼女のアイデンティティが不安定なことと関連付けられます。さき子は、不確実な自己の居場所やよりどころを常に探しているため、すぐ誰かにすがりたくなってしまうのです。

親子

最後の希望に満ちた数行は、悲観的で暗い他の文章と明らかに様子が異なります。この理由は、さき子が自分のよりどころを見つけられたことを表していると考えられます。

さき子は、出生が不確かであるため自分の居場所を探しており、そのために依存体質であるという話をしました。

「さき子は両親と良好な関係を築いているから、さき子の居場所は家庭にある」とも言えそうですが、さき子と両親の間には微妙に心理的な距離感があります。

それは、「さき子の父親が本当の父親でない可能性があること」「多情な母への疑い」が原因です。

さらに、「父も母も、私を大事にして呉れます。私もずいぶん両親を、いたわります。父も母も、弱い人です。実の子の私にさえ、何かと遠慮をいたします」という発言からはどこか他人行儀な感じが否めませんし、さき子一家は本当の親子のような水入らずの関係には見えません。

しかし、万引きという大きな事件や、相愛だったはずの水野からあっさり別れを告げられたことをきっかけに、さき子の中で何かが吹っ切れました。

さき子は、万引きをしたことによって町内で後ろ指を指される存在になったにもかかわらず、両親が自分のもとを去らないことを知ります。実際、交番にさき子を引き取りに来た父は「なぐられやしなかったか」と言っただけで、さき子を責めませんでした。

このことから、さき子は自分の生まれについてくよくよ考えることから決別したのではないかと考えられます。だからこそ、それまで一度も出てこなかった「親子」という言葉が、最後の数行で2度も使われたのだと思います。

この意味で、『灯籠』は「さき子が自身の居場所を家庭に見出し、過去の自分と決別する物語」と言えます。

①米田知世「太宰治「研究ノート」Ⅰ・Ⅱ : 「燈籠」「姥捨」「花燭」を中心に」(「百舌鳥国文」(13) 1997年11月)

②齋藤樹里「太宰治「燈籠」論 : 〈記録〉される言葉と〈記憶〉による語り」(「東アジア文化研究」(5) 2020年2月)

『灯籠』の感想

最後の文で心をつかむ

太宰は、最後にどきりとする文を持って来る作家だと思います。物書きとして最初の一文を大切にするのは当たり前ですが、さらに太宰は最後に爪痕を残す文を持って来ることを意識しているように感じられます。

例えば、『ヴィヨンの妻』の語り手・さっちゃんの「私たちは生きていさえすればいいのよ」という最後のセリフ。『ヴィヨンの妻』を読めばわかりますが、このセリフの破壊力は強烈で、印象的で、いつまでも忘れられない衝撃があります。

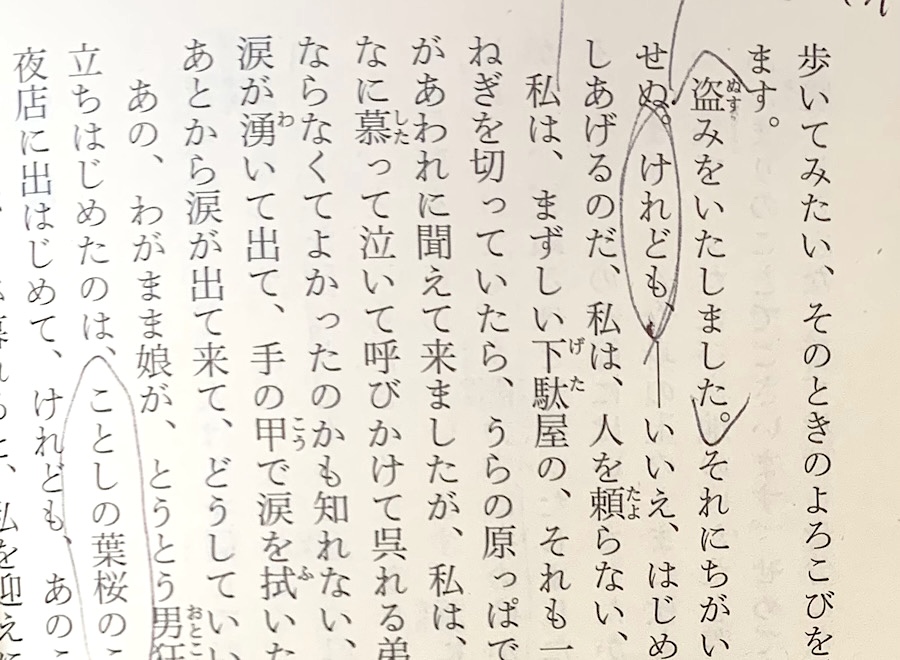

私たちのしあわせは、所詮こんな、お部屋の電球を変えることくらいのものなのだ、とこっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなにわびしい気も起らず、かえってこのつつましい電燈をともした私たちの一家が、ずいぶん綺麗な走馬燈のような気がして来て、ああ、覗くなら覗け、私たち親子は、美しいのだ、と庭に鳴く虫にまでも知らせてあげたい静かなよろこびが、胸にこみあげて来たのでございます。

引用部は、『灯籠』の最後の一文です。

「私たちのしあわせは、所詮こんな、お部屋の電球を変えることくらいのものなのだ、とこっそり自分に言い聞かせてみました」と自虐して終わるのかと思いきや、「そんなにわびしい気も起らず、」と180°方向転換し、「私たち親子は、美しいのだ」と結んでいます。

ここを読んだ瞬間、「変だ」と思って思わず笑ってしまいました。同時に、やはり太宰は最後の最後で爆弾を投下する、一筋縄ではいかない作家だと思いました。

ちょっとズレた文学

さき子の母の悪い噂のせいで、さき子一家は肩身の狭い思いをしています。また、さき子の父親は本当の父親か分かりませんが、さき子にはこの寂しさを共有する兄弟もいないため、彼女は孤独です。

さらに、さき子は水野を想って万引きしたにもかかわらず、水野からは冷たく別れを告げられてしまいます。

『灯籠』で語られるのは、こうした報われなさ・やりきれなさです。作中には、終始暗い雲が立ち込めています。

しかし面白いのが、最後の一文だけがそれまでの陰った文章とは明らかに雰囲気が異なるところです。妙にあっけらかんとしたすがすがしい文が挿入されていて、そこだけが完全に浮いています。

『パンドラの匣(はこ)』なども似た形式が採用されています。この作品は4章構成ですが、1~3章には統一感があるのに、4章だけは登場人物の退出があったりしてまったく異質なものになっているのです。

このような、最後の最後で舵(かじ)が取られて大きく軌道が変わる驚き、予測不可能の展開、「あ、そういう感じ?」と拍子抜けするラストが、太宰作品の面白いところだなと最近思うようになりました。

太宰の作品は、よくユーモアがあると評されることがありますが、私には正直それがあまり理解できませんでした。たしかに中期の作品には明るいものが多いですが、全ての作品に言えることではありません。

「太宰作品=ユーモア」と評している人は、きっとそういう表面的なことを言っているのではないと思いつつ、だからこそ余計に「太宰」と「ユーモア」が結びつきませんでした。

しかし、太宰作品のちょっとズレた感じが笑いを誘うのではないかと、だんだんわかって来ました。『灯籠』の最後に、他の文章とは違う変な文が挿入されているのが良い例です。

笑いの本質は「ズレ」です。通常起こりうる言動と現在起きている言動が、ズレていると確認できた時に起こるのが笑いだからです。そして、太宰の作品にはこうした「ズレ」がたくさん確認できます。

ゲラゲラ笑えるわけではなく、くすっと笑えるおかしみが、太宰作品が「ユーモアあふれる」と評されるゆえんなのではないかと『灯籠』を読んで思いました。

最後に

今回は、太宰治『灯籠』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。

さき子を含む親子3人が家という名の箱に入り、それが暗闇で灯籠のようにぼんやりと浮かび上がる情景はとても美しいです。ぜひ読んでみて下さい!

↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。