平安貴族の男女の恋愛を軸に、はかなさや無念、悲しさが表現された『曠野(あらの)』。

今回は、堀辰雄『曠野』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!

『曠野』の作品概要

| 著者 | 堀辰雄 |

|---|---|

| 発表年 | 1941年 |

| 発表形態 | 雑誌掲載 |

| ジャンル | 短編小説 |

| テーマ | 悲恋 |

『曠野』は、1941年6月に雑誌『改造』で発表された堀辰雄の短編小説です。今昔物語集の巻第30『中務ノ大輔ノ娘、成レル近江ノ郡司ノ婢語第四』を典拠としており、男女の上手くいかない恋愛が描かれています。

Kindle版は無料¥0で読むことができます。

著者:堀辰雄について

- 「生死」をテーマにした作品が多い

- 芥川龍之介に師事する

- 古典や王朝女流文学に目を向ける

- 48歳のときに結核で亡くなる

堀辰雄は、20歳前後のときに関東大震災で母親を亡くしたことによる心労で、結核にかかってしまいました。その影響で、「生と死」がテーマとなっている作品が多いという特徴があります。

室生犀星(むろう さいせい)から芥川龍之介を紹介され、堀は芥川のことを父親のように慕いました。その後、古典や王朝女流文学を作品に興味の幅を広げ、平安朝が舞台の『曠野(あらの)』や、日記体が採用されている『菜穂子』を執筆しました。

晩年は結核の症状が悪化し、戦後は作品の発表がほぼできないまま、闘病生活の末に亡くなりました。

『曠野』のあらすじ

京都・六条のあたりに、時流に乗れず没落気味だった中務大輔(なかつかさのたいふ)が住んでいました。その娘は、ある兵衛佐(ひょうえのすけ)と結婚します。

2人は愛情をはぐくんで幸せに暮らしていましたが、女の家がおちぶれていくにつれ、男は女の家に通わなくなりました。それでも、女は男の再来を健気に待ち続けます。そしてあるとき、女には転機が訪れるのでした。

- 律令国家において、貴族の家の男性は出世を目標としていた

- 男性の出世のために、妻の家が経済的に援助していた

- 平安時代は通い婚が一般的

- 古典では、人名ではなく役職で呼ばれることが多い(中務大輔、兵衛佐など)

登場人物紹介

女

中務大輔の娘。「自分は京都の女」というプライドを持っている。

男

兵衛佐。女のもとに通っていたが、女の家の没落を理由に姿を見せなくなった。

年老いた尼(あま)

女の屋敷に住み着いた尼。甥である郡司の息子を女に紹介する。

郡司(ぐんじ)の息子

近江の国(現・滋賀県)から京都にやって来た男。父は地方官の郡司。年老いた尼づてに女と知り合う。

『曠野』の内容

この先、堀辰雄『曠野』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。

一言で言うと

すれ違う心

別れ

京都の六条に住んでいる中務大輔の娘(女)は、ある兵衛佐(男)と結ばれてから数年間は幸せに暮らしていました。ところが、女の両親が亡くなり、家がいよいよ没落し始めたとき、女は男に別れを切りしました。

男は、「お前を置き去りにして出て行けると思うか」と女の言葉を否定しましたが、やがて男は女の家に姿を見せなくなりました。

消えた望み

女は、男が通ってこなくなってからも男のことを待っていました。一方で、男は別の女性のところに通いましたが、女のことを忘れられずにいました。

女は、男が通ってこなくなってからも男のことを待っていました。一方で、男は別の女性のところに通いましたが、女のことを忘れられずにいました。

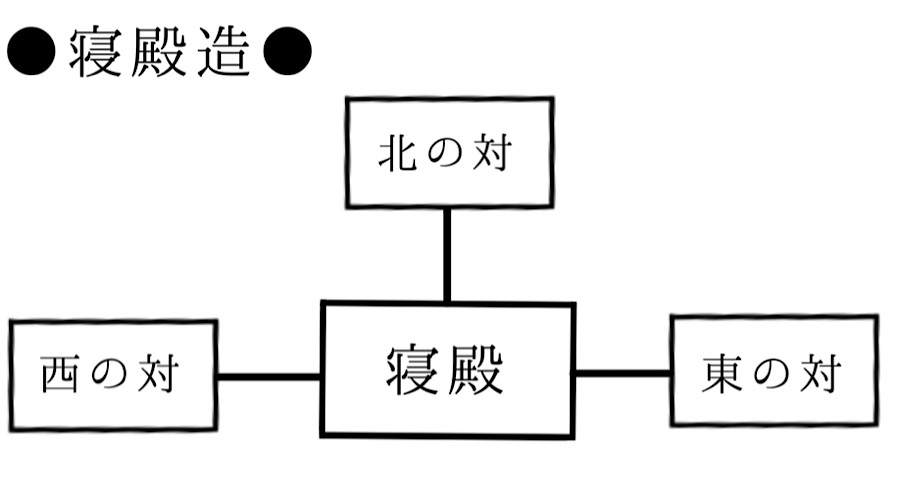

ある夕方、女への思いを抑えきれなくなった男は女の家へ向かいます。家は荒れ果てていましたが、男はかつて通っていた西の対に向かって女の名前を呼びました。返事はありません。

男は女を切に恋しく思い、また名前を呼びます。さらにもう一度名前を呼びましたが、やはり返事はありません。「もうあの女には会えないのだ」と思った男は、とうとう女をあきらめました。

その日、西の対でぼんやりと空を眺めていた女は、ふと名前を呼ばれたような気がしました。それは、あの男の声でした。見る影もなくやせ細った女は我を忘れ、必死に身を隠します。

遠くで自分の名前を呼ぶ声がしたのを最後に、男の声は聞こえなくなりました。「すべては失われてしまった」と思った女は泣き伏しました。

屈辱

それから半年が経ったころ、郡司の息子が近江から京都にやって来ました。郡司の息子は、女の家に住み着いている尼の親戚で、彼は尼が寝泊まりしているところに滞在することになりました。

それから半年が経ったころ、郡司の息子が近江から京都にやって来ました。郡司の息子は、女の家に住み着いている尼の親戚で、彼は尼が寝泊まりしているところに滞在することになりました。

あるとき、郡司の息子は西の対に女が住んでいることを知ります。女に惹かれた郡司の息子は、尼に紹介してもらって女に接近しました。

尼は、いつまでも男の再来を待っている女に、郡司の息子と結婚するよう勧めます。そして女は決意を固め、郡司の息子について近江の国へ下ることにしました。

ところが、郡司の息子にはすでに妻がいたため、女はいったん召使いとして迎えられることになりました。郡司の息子は、「いずれはあなたを妻として京都に連れて行きます」と言いましたが、女には耐えがたい屈辱でした。

しかし、召使いとしてしばらく働くうちに、女は「もうこうして召使いとして一生を終えたい」と思うようになりました。

再会

それから数年後、近江の国には新しい国守が赴任してきました。その夜、国守は郡司の館で郡司たちと酒を飲みかわしました。

そのとき国守は、部屋を出入りする1人の召使いに目を止めます。彼女は、他の召使いと同じ格好をしていましたが、なにか由緒ありげに見えたのです。

その夜、女は国守に呼ばれました。化粧をして綺麗な着物を着た女はみちがえるほど美しくなりましたが、女は袖で顔を隠すようにし、国守の前で言葉を発することはありませんでした。

次の夜もその女を呼んだ国守は、ふと自分が兵衛佐だったころに通っていた女のことを思い出します。そして、男の目からは涙が落ちました。それを不審に思った女が思わず顔をあげると、国守は「やはりおまえだったのか」と言って女を抱きすくめました。

女は、男の腕から逃れようとします。男は、「この女ほど大事なものはない」と思って女を抱きしめました。ところが、女は苦しそうに抱かれたまま男の顔をいぶかしげに見つめます。

そして、女の顔は徐々に死顔に変わっていきました。

『曠野』の解説

すれちがい

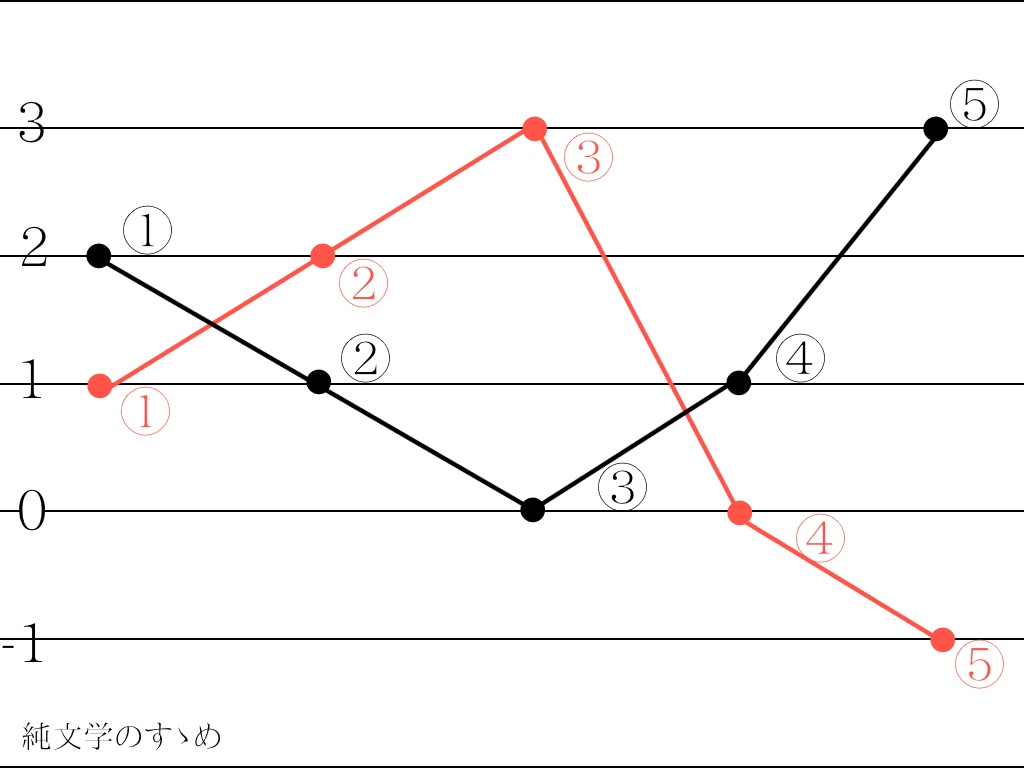

『曠野』を読んで、男と女が常にすれ違っていると感じました。そこで、2人の気持ちに動きがあった5つの場面を抽出し、それぞれの「愛情度」を-1から3に数値化してグラフにしました。男の気持ちは黒で、女の気持ちは赤で示してあります。

- 3:激しい愛

- 2:強い愛

- 1:静かな愛

- 0:無関心

- -1:不快感

愛情は数値化できないものですが、2人の気持ちが一致していないことが分かればいいので、大体の目安として考えていただければと思います。

グラフを見ればわかる通り、この男女は同じ熱量で愛し合っている時期がなく、どのフェーズでも必ず温度差があります。以下では、場面ごとに2人の気持ちの動きを見ていきます。

①の場面

男の愛情度は2です。冒頭に「その娘の美しさに夢中になってしまっていることは、はた目にもあきらか」とあるため、愛情の強い状態と判断して2にしました。

女の愛情度は1です。ここでの女は、自分を強く愛する男の気持ちに水を差すように別れを切り出す冷やかさを持っているからです。

②の場面

男の愛情度は1です。女への熱を女自身の言葉によって冷まされた男は、最終的に他の女のもとへ通うようになり、愛情の高ぶりが落ち着くからです。

女の愛情度は2です。女は、男が立ち去ってからも「あの方さえお為合せになっていて下されば、わたくしは此の儘朽ちてもいい」と自己犠牲に徹した考えを持っています。家が没落しているにもかかわらず、ひたすら男を待っているのです。

不在の愛により、女が男を思う気持ちは強くなったと言えます。

③の場面

男の愛情度は0です。他の女のもとに通い始めた男は、1~2年の間は毎日女のことを思っていた。しかしさらに月日が経つと、女は男の中で「何かのはずみに思い出す」程度の存在に成り下がってしまいました。これは愛情がほぼ失われた状態と言えます。

そして、再度女の家に出向いてそこに女がいないと確信した男は、女との関係を過去のものとしてとらえ、女をきっぱりあきらめるのでした。

一方で女の愛情度は3です。男の再来後、「すべては失われてしまったのだ」とは思いつつも、女はなお男を待ち続けました。この待つ行為の原動力は、「男にまた会えるかもしれない」という淡い期待です。ここで、女は男を強く求めていると言えます。

④の場面

男の愛情度は1です。近江の守となって再び登場した男は、召使いとして働く女の姿を見て心を動かします。

このことから、男は一度自分の中で女と決別したつもりではいたものの、無意識のうちでは忘れきれなかったと読み取れます。だからこそ、消えかけていた女への愛情が再燃したのです。

一方で、女の愛情度は0です。「自分はもうあの男には会えない」と気づき、待つのをあきらめて郡司の息子と近江へ下ったからです。

⑤の場面

男の愛情度は3です。男が女のことを「自分に近しい、これほど貴重なものはいない」と感じ、加えて女の出会いを「唯一の為合わせ」とまで言っており、その再燃の仕方は激しいものだと想像できるからです。

女の愛情度は‐1です。郡司の息子の妻として近江に下るはずだった女は、召使い扱いされることを知って絶望します。

そのショックを乗り越えて、召使いとしての生を歩もうとしていた矢先、女は近江の守に見いだされました。そして、再び貴族だったときと同じような格好をさせられてしまいます。

これによって、今の姿とのギャップを嫌でも感じさせられたため、女は屈辱感を味わったと思われます。その屈辱を与えた近江の守が男だったと知り、不快感をあらわにして「いぶかし」んだのではないかと推測できるため‐1としました。

このように、男の愛情は女と別れてから下降傾向にあり、最後のシーンで一気に上昇したと言え、女の愛情は別れてから上昇傾向にあり、最後のシーンで一気に下降したと言えます。

『曠野』の感想

気高い女

『曠野』を読んで、女は「自分は京の女」という自負を持ち、中務大輔の娘であるという自信に満ちたプライドの高い女性だと思いました。以下に、それを感じさせるシーンを抜粋します。

隠れる女

男が、数年ぶりに女の荒れ果てた家を訪れるシーンです。女は恋焦がれた男がすぐそばにいるのにもかかわらず、男の声だと分かった瞬間に素早く身を隠しました。それはなぜでしょうか?

女は、貧乏になったために痩せこけてしまった自分のみじめな姿を、男に見られたくなかったのです。待ち続けた男に会うことと、自分のみすぼらしい姿を見せることを天びんにかけたとき、後者を取る女は相当気位が高いと推測できます。

郡司の息子を嫌う女

女は、郡司の息子の一方的な求婚をしぶしぶのむ形で近江に下りました。女がそれほど郡司の息子との結婚に後ろ向きなのは、なぜでしょうか?

もちろん「男への未練があるから」というのもありますが、「郡司の息子が田舎者だから」というのも理由の1つです。

平安時代、都は京都でありそれ以外の場所は田舎という認識でした。権力や文化の中心である京都に住んでいることは、一種のステータスだったのです。

例にもれず、女は「京を離れるのはいかにもつらかったけれど」という言葉を残しているように、京都に住んでいることを誇っており、京都から離れがたく思っています。

「(女は)その郡司の息子について近江に下っていった」という語りも挿入されており、「京都が上りで近江が下り」ということが強調されています。女は、京都を離れて田舎に下るのを嫌がったため、郡司の息子との結婚に前向きになれなかったのでした。

国守を避ける女

近江に赴任してきたのは、兵衛佐から国守に出世した男でした。男と女は、社会的に成功を収めた人物と、召使いとして零落した人物として再会します。

当初、男は自身が気に入った召使いが、かつて自分が通っていたあの女だということに気づきませんでした。そして、男はその召使いに美しい着物を着せ、化粧をさせて夜の相手をさせます。

私は、男のこの行為が女の自尊心を深く傷つけたのではないかと思いました。

女は、召使いとして郡司の息子側に迎えられたときにショックを受けます。しかし召使いとして働くうちに、「もうこうして召使いとして一生を終えたい」と思うようになり、過去のきらびやかな自分を忘れて召使いとしての自分を受け入れる覚悟をしました。

ところが、美しい衣裳と化粧は、女に嫌でも過去の良い生活を思い出させてしまいます。男は図らずも、女の気持ちを踏みにじってしまったのです。

だからこそ、女はそんなひどい仕打ちをした近江の国守にたいして口を利かなかったり、顔を袖で隠したりしてささやかな抵抗をしたのだと思います。

中央から派遣された国守は地位の高い人物です。そんな人にたいしてこのようなふてぶてしい態度をとることは、本来ならあってはならないことです。しかし女はそれをやってのけているため、これは女のプライドの高さを象徴しているシーンだと思いました。

最後に

今回は、堀辰雄『曠野』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。

現代語で古典を読むという、珍しい体験ができる小説です。ぜひ読んでみて下さい!

↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。