1枚のレコードをめぐり、不可解な世界が広がる『サラサーテの盤』。

今回は、内田百閒(うちだ ひゃっけん)『サラサーテの盤』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!

Contents

『サラサーテの盤』の作品概要

| 著者 | 内田百閒(うちだ ひゃっけん) |

|---|---|

| 発表年 | 1948年 |

| 発表形態 | 雑誌掲載 |

| ジャンル | 短編小説 |

| テーマ | 不穏 |

『サラサーテの盤』は、1948年11月に文芸雑誌『新潮』で発表された内田百閒の短編小説です。夫の遺品を回収する妻と、その夫の友人であった語り手の交流が描かれています。1980年には「ツィネルワイゼン」という題で映画化されています。

著者:内田百閒について

- 1889年岡山県生まれ

- 夏目漱石の弟子

- 法政大学教授

- 代表作は『阿房列車』

内田百閒は、1889年生まれ岡山県出身の小説家です。夏目漱石の弟子で、川上弘美に影響を与えた幻想的な世界観が特徴。

31歳のときに法政大学の教授に就任しました。大阪旅行を題材にしたエッセイ『阿房列車』は、代表作となりました。

『サラサーテの盤』のあらすじ

友人の中砂の死後、「私」の家には中砂の妻・おふさが彼の遺品を回収しに来るようになりました。おふさはサラサーテ(スペイン人の作曲家)のレコードを返してほしいと言いますが、「私」の家には見当たりません。

友人の中砂の死後、「私」の家には中砂の妻・おふさが彼の遺品を回収しに来るようになりました。おふさはサラサーテ(スペイン人の作曲家)のレコードを返してほしいと言いますが、「私」の家には見当たりません。

それから「私」は、自身と中砂、おふさの出会いを回想するのでした。

登場人物紹介

私

中砂の友人。中砂とは物の貸し借りをひんぱんにしていた。中砂の死後、「私」は中砂に借りたままになっていた品を中砂の妻・おふさに返すことになる。

中砂(なかすな)

「私」の学生時代の友人。後妻(ごさい)のおふさときみ子を残して病気で亡くなった。

おふさ

中砂の2人目の妻。中砂が亡くなったあと、「私」の家に中砂の遺品を取りに行くようになる。

きみ子

中砂の1人目の妻の6歳になる子供。おふさが面倒を見ている。

『サラサーテの盤』の内容

この先、内田百閒『サラサーテの盤』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。

一言で言うと

異様な胸騒ぎのする小説

不在のレコード

ある晩、「私」が来客と食事をしていると、おふさという女性がやって来ました。彼女は、私の友人であった中砂の妻です。

ある晩、「私」が来客と食事をしていると、おふさという女性がやって来ました。彼女は、私の友人であった中砂の妻です。

中砂は1か月前に亡くなりましたが、おふさは生前に中砂が私に貸していた本や参考書を取りに来るのでした。私は、「おふさは中砂の蔵書を売るのだろう」と思いました。

そしておふさは、サラサーテのレコードを返してほしいと私に言います。そのレコードは、演奏の途中に人の声が入っているという訳ありのものです。しかし、その声の主はサラサーテのものと思われるため、レコードはその意味で貴重なものとされています。

レコードは見当たらなかったため、私は「後日探す」とおふさに告げました。

おふさとの出会い、中砂の死

学校を卒業したあと中砂は東北の学校に就職し、ある正月を私の家で過ごしました。そして太平洋岸に行くことになり、私と中砂は小旅行に出かけます。そこで出会った芸者がおふさなのでした。中砂は、おふさをひどく気に入った様子でした。

学校を卒業したあと中砂は東北の学校に就職し、ある正月を私の家で過ごしました。そして太平洋岸に行くことになり、私と中砂は小旅行に出かけます。そこで出会った芸者がおふさなのでした。中砂は、おふさをひどく気に入った様子でした。

その後、中砂は教師を辞めて上京し、長年恋仲だった女性と結婚してきみ子という子供をもうけます。しかし、妻はスペイン風邪でほどなくして亡くなってしまいました。

そこで、中砂は実は遠縁だったおふさをきみ子の乳母(うば)として迎え入れ、中砂とおふさは結婚します。しかし、中砂はおふさときみ子を残して病気で死んでしまいました。

きみ子の行方

そして私は、サラサーテのレコードを友人に又貸ししていたことを思い出します。私は、レコードをおふさの家に持って行くことにしました。

そして私は、サラサーテのレコードを友人に又貸ししていたことを思い出します。私は、レコードをおふさの家に持って行くことにしました。

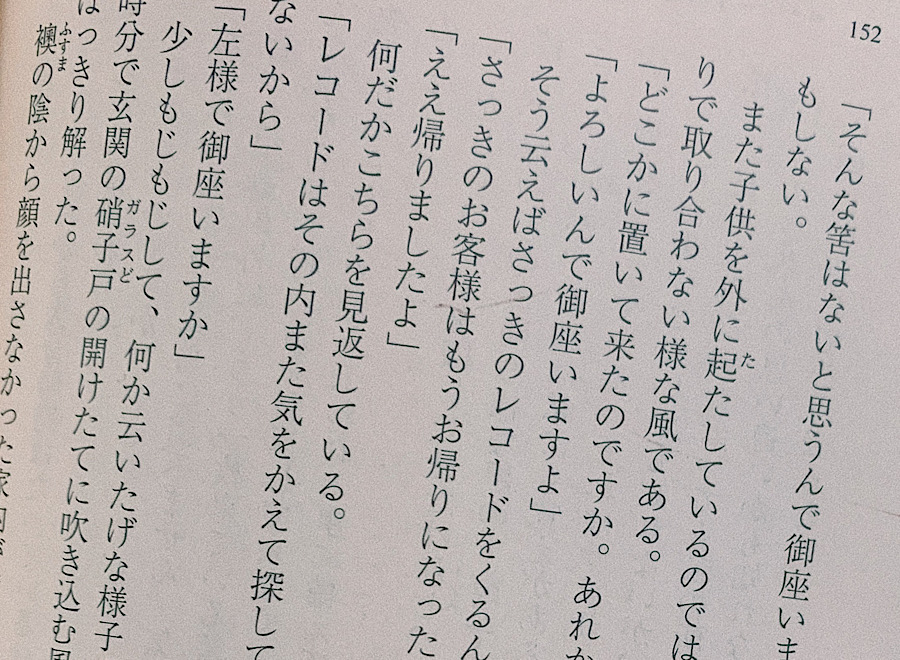

おふさはレコードをかけると、レコードに入ったサラサーテの声に「いえ、いえ」と返答します。そしておふさははっとしたかと思うと、「きみちゃん、お出で。早く。ああ、幼稚園に行って、いないんですわ」と言うのでした。

『サラサーテの盤』の解説

境界にいるきみ子

きみ子は、生と死の間に立つ存在として登場します。以下は、きみ子が寝ている間に死んだ中砂と会話をしていると思われる場面です。

この頃毎晩、夜中のきまった時刻にきみ子が目をさます。(中略)一心に中砂と話しているように思われる。(中略)しかし、余り毎晩続くので気にしないではいられない。又夢だとも思われない。

きみ子は生の世界にいながら、死の世界にいる中砂とコミュニケーションを取っているのです。

このきみ子の「生と死を媒介する」という性質が、以下の項で触れる作品のラストと大きく関係しています。

不穏なラスト

中砂が「私」に貸したサラサーテのレコードは、演奏の途中に人の声が入っているという訳ありのものです。しかし、その声の主はサラサーテのものと思われるため、レコードはその意味で貴重なものとされています。

そして最後、その声は「私」にはいつもと違って聞こえるのでした。

古風な弾き方でチゴイネルヴァイゼンが進んでいった。はっとした気配で、サラサーテの声がいつもの調子より高く、小さな丸い物を続け様に潰している様に何か云い出したと思うと、

「いえ。いえ」とおふささんが云った。

ここで注意したいのは、大西氏(※参考)の「百閒の作品において、声は死を表現する」という論です。

おふさがレコードと会話しているところを見ると、声の主は亡くなった中砂と考えられます。レコードを媒介として、おふさの生の世界と中砂の死の世界がつながっているのです。

そして、最後にはきみ子の不在が告げられて終わります。

「きみちゃん、お出で。早く。ああ、幼稚園に行って、いないんですわ」と口走りながら、顔に前掛けをあてて泣き出した。

本当に幼稚園に行っていないのなら、おふさは泣かないはずです。おふさは、何かただならぬ不安を感じ取って泣いてしまったのではないかと考えられます。

そして、サラサーテのレコードの声によって死のイメージが続いていることや、きみ子が生と死の間にいる存在であることを考慮すると、「きみ子はもうこの世にはいないのではないか」という不安が読者の胸に起こります。

「私」は、おふさが遺品へ執着することや、家に上がるよう促しても彼女が決して上がろうとはしないこと、中砂が「私」に貸した本やレコードの名前をおふさが知っていることなどを含め、おふさを不気味な存在と考えています。

「私」がおふさをどこかとらえきれない存在として見ていることは、不穏なラストのための準備なのではないかと思いました。

大西 里菜「内田百閒「サラサーテの盤」論 : 化生の音」(日本文學(115) 2019年3月)

『サラサーテの盤』の感想

不思議な文章

『サラサーテの盤』には、独特の擬人法を使った文章が登場します。以下では、特に気に入っている文章を紹介します。

空が遠く、森や丘の起伏の工合が間が抜けた様で、荒涼とした景色が展けた。その中を小さな汽車がごとごとと走り続ける内に、どこからともなく夕方の影がかぶさって来た。

夕方の暗さをたんに「夕闇」とするのではなく、あえて擬人化して「夕方の影」という風にするのが斬新だと感じました。また、影が「かぶさる」という表現に惹かれました。

突然影がやってきて、あっという間にあたりを覆いつくしてしまったという、自然の脅威を感じる文章です。

段段に濃くなる夕闇は大きな長い土手が辺りに散らかしている様であった。

百閒は、光や闇を「散らかる」というように表現することが多々あります。主語と述語が妙にちぐはぐで、文章全体がどことなく不自然なのも好きなポイントです。

夢に見た事もない大きな浪がころがっていた。

「浪(なみ)」が「ころがる」という表現は今まで聞いたことがなく、印象的でした。「小石が転がる」という風に、「転がる」は小さいものに使うという意識があったので、余計に興味深かったです。

こうした文章は本筋とは関係ありませんが、読者の心を揺さぶる不思議な魅力を持っています。

最後に

今回は、内田百閒『サラサーテの盤』のあらすじと内容解説・感想をご紹介しました。

ぜひ読んでみて下さい!