芥川龍之介は、古典を題材にした作品を書くことが多い作家です(『羅生門』『鼻』など)。『地獄変』は、説話集『宇治拾遺物語』の「絵仏師良秀」という話に芥川がアレンジを加えた作品です。

今回は、芥川龍之介『地獄変』のあらすじと内容解説、感想をご紹介します!

Contents

『地獄変』の作品概要

| 著者 | 芥川龍之介(あくたがわ りゅうのすけ) |

|---|---|

| 発表年 | 1918年 |

| 発表形態 | 新聞掲載 |

| ジャンル | 短編小説 |

| テーマ | 芸術至上主義 |

平安時代を舞台に物語が展開します。「芸術のためなら、どんな犠牲も払う」という芥川の芸術至上主義が表現されています。

上でご紹介したのは、集英社の文庫です。

著者:芥川龍之介について

- 夏目漱石に『鼻』を評価され、学生にして文壇デビュー

- 堀辰雄と出会い、弟子として可愛がった

- 35歳で自殺

- 菊池寛は、芥川の死後「芥川賞」を設立

芥川龍之介は、東大在学中に夏目漱石に『鼻』を絶賛され、華々しくデビューしました。芥川は作家の室生犀星(むろう さいせい)から堀辰雄を紹介され、堀の面倒を見ます。堀は、芥川を実父のように慕いました。

しかし晩年は精神を病み、睡眠薬等の薬物を乱用して35歳で自殺してしまいます。

芥川とは学生時代からの友人で、文藝春秋社を設立した菊池寛は、芥川の死後「芥川龍之介賞」を設立しました。芥川の死は、上からの啓蒙をコンセプトとする近代文学の終焉(しゅうえん)と語られることが多いです。

『地獄変』のあらすじ

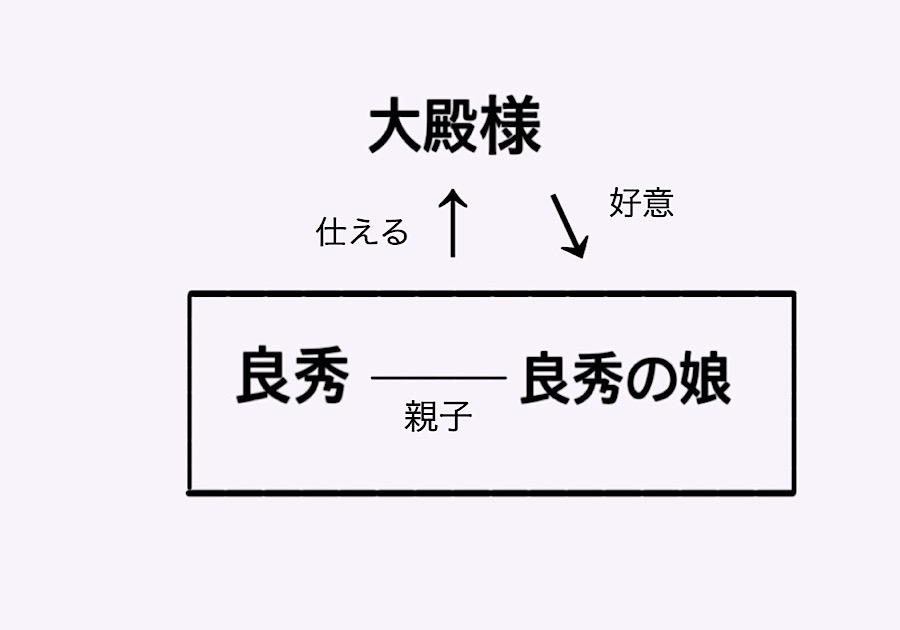

平安時代の都に、徳の高い殿様がいました。その殿様に絵師として仕えるのは、良秀という不気味な男です。良秀には美しい娘がおり、殿様はその娘に好意を抱いていました。あるとき、殿様は良秀に地獄の絵を描くよう命じます。

良秀は、実際に見たものしか描けないので、車の中で燃える女を描けないでいました。そんなとき、殿様が良秀を呼び出します。

登場人物紹介

大殿様(おおとのさま)

非常に徳が高く、素晴らしい殿様。

良秀(よしひで)

不気味で卑しい絵師。しかし彼の絵は、他に匹敵するものがいないほど上手い。

良秀の娘

良秀に似ず、利口で可愛らしい娘。

『地獄変』の内容

この先、芥川龍之介『地獄変』の内容を冒頭から結末まで解説しています。ネタバレを含んでいるためご注意ください。

一言で言うと

娘の死を描く芸術の鬼

良秀の娘と猿

平安時代の都に、非常に器が大きくて素晴らしい大殿様がいました。それは、河原院(京都にある寺院)に出ることで有名な幽霊でさえ、大殿様の叱りを受けて姿を消し、大殿様が乗る牛車に轢かれた人がかえってありがたがるほどでした。

平安時代の都に、非常に器が大きくて素晴らしい大殿様がいました。それは、河原院(京都にある寺院)に出ることで有名な幽霊でさえ、大殿様の叱りを受けて姿を消し、大殿様が乗る牛車に轢かれた人がかえってありがたがるほどでした。

そんな大殿様に頼まれて、地獄変(亡者が地獄で苦しむ様子を描いた地獄絵のこと)描いた良秀という絵師がいました。彼の絵は一級品だと評判でした。しかし、醜い容貌と卑しい性格のせいで、「猿秀(さるひで)」というあだ名を付けられてしまいます。

良秀には、似ても似つかないほど可愛らしくて利口な娘がいます。そしてある時、大殿様に猿を献上した者がいました。城の人は猿に「良秀」と名付けて、その猿をいじめます。

娘は父の名前が付けられた猿がひどい目に遭っていることに心を痛め、その猿を助けます。それがきっかけで、猿と娘は仲良くなりました。

大殿様の依頼

ケチで有名な良秀も、娘のためにはお金を惜しまず、服やかんざしなどを買い与えます。ある時、美しい娘は大殿様に気に入られて侍女(じじょ。身の回りの世話をする人)として仕えるようになりました。

ケチで有名な良秀も、娘のためにはお金を惜しまず、服やかんざしなどを買い与えます。ある時、美しい娘は大殿様に気に入られて侍女(じじょ。身の回りの世話をする人)として仕えるようになりました。

娘を溺愛していた良秀はこれに不満で、事あるごとに娘を返すよう大殿様に言いました。良秀の才能を買っていた大殿は心象を悪くし、また良秀の娘が自分の心を受け入れないことにも、不満を募らせていきます。

あるとき良秀は、大殿様から地獄変のびょうぶ絵を描くようにと依頼されます。実際に見たものしか描けない良秀は、弟子を鎖で縛り上げたり、フクロウにつつかせて苦しめたりして、絵を描き進めました。

しかし、どうしても描けないものが一つだけあります。それは、燃え上がる牛車の中で焼けていく女性の姿でした。そこで、大殿様に「実際にその光景を見たい」と言うと、大殿様は怪しい笑みを浮かべて承諾しました。

生き地獄

ある夜、牛車の女を焼くところを見せるために、大殿様は良秀を呼び出しました。そして牛車の中には罪人の女がいると説明して、中の女を見せました。中を見た良秀は正気を失います。なんと、そこにいたのは良秀の娘だったのです。

ある夜、牛車の女を焼くところを見せるために、大殿様は良秀を呼び出しました。そして牛車の中には罪人の女がいると説明して、中の女を見せました。中を見た良秀は正気を失います。なんと、そこにいたのは良秀の娘だったのです。

しかし、驚くべきは良秀の反応です。始めこそ苦しそうにしていましたが、焼かれる娘を徐々に恍惚とした表情で眺め出したのです。その時の良秀の様子は、大殿までもが青ざめるほどでした。

その時、その炎の中に飛び込む黒い影がありました。娘と仲良くしていた、あの猿です。猿は娘と一緒に炎に包まれていきました。

後日、良秀は立派な地獄変のびょうぶを完成させます。その出来栄えに皆は圧倒され、彼のことを悪く言う者はほとんどいなくなりました。しかし絵を完成させた次の日の夜に、良秀は自宅で首を吊って自殺しました。

『地獄変』の解説

猿の正体

娘と仲良くなった猿は、しばしば良秀の親心の化身なのではないかと言われます。牛車の中に娘がいるのを見た良秀は、一瞬手を伸ばして駆け寄ろうとする素振りを見せます(実際には駆け寄らず、じっと見つめ始めます)。

しかし燃える娘を良秀が見る一方、火の中には繋がれていたはずの猿が、ためらいなく飛び込みます。

良秀は、娘を助けたいという親心と、芸術を天秤にかけた時に後者を選びました。前者の親心を反映したのが、同じ「良秀」という名を持った猿というわけです。

親心(人情、良心)を表す猿が焼失したので、残った良秀は、芸術だけを重視する真の芸術家になったのだと読むこともできます。

日向の説明、陰の説明

芥川は、『地獄変』の構造について「日向の説明」「陰の説明」という言葉を使っています。具体的に本文を挙げて解説します。

堀川の大殿様のやうな方は、これまではもとより、後の世には恐らく二人とはいらつしやいますまい。(中略)兎に角御生れつきから、並々の人間とは御違ひになつてゐたやうでございます。(中略)大腹中の御器量がございました。

冒頭では、大殿様がいかに素晴らしい人かということが延々と書かれています。これが「日向の説明」です。

良秀と申しましたら、(中略)意地の悪さうな老人でございました。(中略)人がらは至って卑しい方で、気味の悪い、いかにも獣めいた心もちを起させたものでございます。

一方で、冒頭の良秀は意地悪・卑しい・気味悪い・獣と散々な言われようです。これが「陰の説明」です。

大殿様は緊く唇を御噛みになりながら、時々気味悪く御笑ひになつて、(中略)御縁の上の大殿様だけは、まるで別人かと思はれる程、御顔の色も青ざめて、口元に泡を御ためになりながら、紫の指貫の膝を両手にしつかり御つかみになつて、丁度喉の渇いた獣のやうに喘へぎつゞけていらつしやいました。……

しかし、娘が焼き殺される場面では、打って変わって大殿様が気味悪い・泡をためて・獣という風に描写されています。これは「陰の説明」です。

凝り固まつたやうに立つてゐる良秀は、(中略)今は云ひやうのない輝きを、さながら恍惚とした法悦の輝きを、皺だらけな満面に浮べながら、大殿様の御前も忘れたのか、両腕をしつかり胸に組んで、佇たゝずんでゐるではございませんか。

(中略)その時の良秀には、何故か人間とは思はれない、夢に見る獅子王の怒りに似た、怪しげな厳かさがございました。

そして同じ場面での良秀は、輝き・威厳・獅子王という堂々としている人物として描かれています。

芥川は、その人にとってプラスの描写を「日向の説明」と呼び、マイナスの説明を「陰の説明」と呼びました。前半で人格者としてあがめられていた殿様は、後半で獣のように醜く描かれます。

しかし前半で不気味な人物とされていた良秀は、後半で威厳を持った素晴らしい絵描きとして評価されます。

このことから、人間には両面性があって一概に良し悪しが決められないということを、芥川は描きたかったのではないかと思います。同じようなことを『羅生門』の解説でも書いているので、ぜひご覧ください。

芸術が一番

この作品は、芥川の芸術至上主義を表してるとよく言われます。例えば小説中に登場するお坊さんは、人の道を説くのが仕事なので、娘を見殺しにしてまで絵を描く良秀を、始めは批判しました。

しかしひとたび絵を見ると、「でかした」と褒めました。このように、優れた芸術の前では権力もひれ伏してしまうというのが、芥川の描く芸術至上主義なのです。

慌てた芥川

夏目漱石は、『地獄変』が書かれる前に新聞で『こころ』を連載していました。そして『こころ』の連載が終わったときのために、次の作品を書くまでのつなぎとしての連載を、志賀直哉に依頼します。

しかし直前になって、志賀は漱石に「長編が書けない」と申し出ました。漱石は志賀を責めはせず、志賀の後に書くことになっていた芥川に、急遽連載を依頼しました。

予定より早く『地獄変』を書くことになった芥川は慌てたと言われています。それでも彼の代表作の一つとも評される名作を生み出したことは、芥川が実力のある人物だということを物語っていると思います。

『地獄変』の感想

真の芸術家

良秀が描いた地獄変は、見る人を厳かな気持ちにさせたそうです。それほど、良秀の絵には不思議な力が宿っていました。

そして絵の完成後に自殺した良秀は、「地獄変に殺された」と言うことができるでしょう。地獄変を描いたせいで良秀は死に至るわけですが、そんな力のある渾身の作品を残せる芸術家はそうそういません。

また、良秀は作品に取り掛かると、溺愛していた娘を気にかけるのを忘れるほど熱中します。この熱中する様子と、焼かれる娘を作品として見つめる狂気、それをもとに人を食う作品を残したという点で、良秀は真の芸術家なのだと思いました。

美しい死にざま

私がこの作品で一番好きな場面は、娘が焼かれるシーンです。非常に美しく、印象的に描かれているからです。

きらびやかな繍のある桜の唐衣にすべらかし黒髪が艶やかに垂れて、うちかたむいた黄金の釵子も美しく輝いて見えましたが、(中略)さうしてあの寂しい位つゝましやかな横顔は、良秀の娘に相違ございません。

これは牛車の中の娘の描写です。豪華な着物を着て、髪飾りを付けた正装である事が分かります。きらめく着物に漆黒の髪の毛を垂らした娘に、なまめかしい美しさを感じました。

平安時代の髪の毛は、女性の艶っぽさを表すアイテムとして描かれます。これから人間が焼かれるという異常な場面で、この髪の毛の描写を見たときに、普通の人間の感覚からは離れた話が展開されるのだと思いました。

猿轡(さるぐつわ)をかけられて無抵抗でいるのも、なんともいじらしいです。

或は簾、或は袖、或は棟の金物が、一時に砕けて飛んだかと思ふ程、火の粉が雨のやうに舞ひ上る――(中略)

あの煙に咽んで仰向けた顔の白さ、焔を掃(はら)つてふり乱れた髪の長さ、それから又見る間に火と変つて行く、桜の唐衣の美しさ、(中略)髪を口に噛みながら、縛(いましめ)の鎖も切れるばかり身悶えをした有様は、地獄の業苦を目のあたりへ写し出したかと疑はれて、私始め強力の侍までおのづと身の毛がよだちました。

これは牛車に火がつけられた場面ですが、忘れてはいけないのが、時代設定が平安時代だということです。街灯などはもちろんないので、一寸先は真っ暗闇の、現代では想像できないような暗い場所です。

その闇の中で、燃える牛車だけが、劇場でスポットライトを浴びているかのように浮かび上がっているようなイメージです。

オレンジ色の業火は、漆黒の闇の中でひときわ美しく感じられたに違いありません。キャンプファイヤーを思い浮かべるとわかりやすいです。

コンロの小さな青い火ではなく、火の粉を散らしてあかあかと燃える大きな炎には、誰でも思わず見入ってしまうのではないでしょうか。

そしてつつましやかにしていた娘が、身体をのけ反らせてうめき、髪を振り乱すというのもポイントだと思います。この時代の女性は、大人しくしめやかにいることが良しとされていたので、感情を表に出すことはしません。

始めは娘もその法則に則ってしおらしくしていましたが、火が付いた途端、苦しみのあまりのたうち回ります。

その普段見ることのできない野性的な女性を、遠くから見物するという特殊性も、美しさを感じるために必要なシチュエーションとして機能しているのではないかと考えました。

美女が美しい炎の中で悶え苦しむという非日常の光景が、残酷な美しさと結びつき、良秀の芸術家魂を刺激したのだと思います。このように、さまざまな考察をめぐらすことができるもの、この作品の魅力だと思います。

『地獄変』の朗読音声

『地獄変』の朗読音声は、YouTubeで聴くことができます。

https://youtu.be/lVRXCCZP14I

『地獄変』の感想文のヒント

- なぜ、芥川は『宇治拾遺物語』を取り上げたのか

- 平安時代のいつ頃の話なのか

- なぜ大殿様は、地獄変を描くよう良秀に依頼したのか

- なぜ娘の母親が描かれないのか

作品を読んだうえで、5W1Hを基本に自分のなりに問いを立て、それに対して自身の考えを述べるというのが、1番字数を稼げるやり方ではないかと思います。感想文のヒントは、上に挙げた通りです。

ネットから拾った感想文は、多少変えたとしてもバレるので、拙くても自力で書いたものを提出するのが良いと思います。

最後に

今回は、芥川龍之介『地獄変』のあらすじと内容解説、感想をご紹介しました。

漆黒の闇の中で燃え盛る炎の描写が、非常に視覚的で美しい作品なので、ぜひ読んでみて下さい!

↑Kindle版は無料¥0で読むことができます。